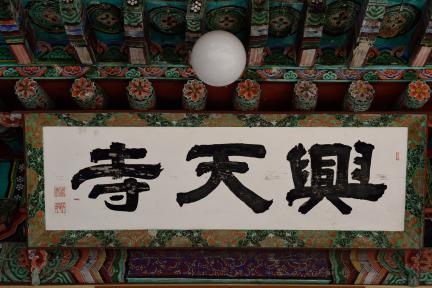

흥천사 대방(大房) 서울 성북구 돈암동에 소재한 흥천사는 조선 1대 태조의 비인 신덕고황후(神德高皇后) 강씨의 명복을 빌고 “온 세상을 흥하게 하겠다”는 원력으로 창건된 사찰로서 정릉의 능침사찰이다. 흥천사 대방은 흥선대원군의 발원으로 1865년에 중창되었으며, 염불과 수행을 목적으로 한 공간과 루 승방 부엌 등의 부속 공간이 함께 있는 복합 건축물이다. 불교건축에서 대방은 대중방의 의미이며, 사찰 내 스님들이 한 공간에서 좌선, 설법, 공양 등을 함께 할 수 있는 규모가 큰 건물이다. 주불전인 극락보전의 전면에 위치한 대방은 H자 형태의 독특한 평면 구조이다. 대방의 규모는 몸채가 8칸 반이고, 전후면 2칸의 대보칸이 있으며, 후면 좌우측에 각각 도리칸 2칸, 보칸 2칸의 누각(익루)이 있다. 평면구성은 중앙에 정면 4칸, 측면 2칸의 큰 공간을 배치하고, 전후면 1/2칸 규모의 툇마루가 있어 개방감이 돋보이며, 우측과 후면쪽에 승방이 있다. 대방은 조선시대 말, 염불 수행과 다목적 공간의 필요에 따라 사찰의 여러 기능을 통합 수용하여 실용성과 합리성을 추구했던 그 시대의 특징이 잘 나타나는 건축물로써 건축사적, 불교사적 의미가 있는 19세기 말 대표적인 불교건축물이다. 현재의 흥천사 대방은 대한불교 조계종 제3교구 본사 신흥사 조실이신 설악무산 대종사 스님의 증명하에 불사도감 금곡정념 스님 주지 정관스님의 원력으로 2019년 복원되었다.

흥천사 대방은 정토 염불 사상이 크게 성행하던 근대기의 시대적 상황을 반영하여 염불 수행 공간과 누ㆍ승방ㆍ부엌 등의 부속 공간을 함께 갖추고 대웅전을 실제적ㆍ상징적 불단으로 삼아 염불 수행을 하도록 구성된 독특한 형식의 복합 법당이다.

기존의 전통적 방식을 벗어나 복합적이고 기능적인 근대적 건축의 성립을 보여주고 있는 등 역사적 가치뿐만 아니라 독특한 건축 형식과 공간 구성 및 시대정신을 담고 있다.

흥천사 대방(大房) 서울 성북구 돈암동에 소재한 흥천사는 조선 1대 태조의 비인 신덕고황후(神德高皇后) 강씨의 명복을 빌고 “온 세상을 흥하게 하겠다”는 원력으로 창건된 사찰로서 정릉의 능침사찰이다. 흥천사 대방은 흥선대원군의 발원으로 1865년에 중창되었으며, 염불과 수행을 목적으로 한 공간과 루 승방 부엌 등의 부속 공간이 함께 있는 복합 건축물이다. 불교건축에서 대방은 대중방의 의미이며, 사찰 내 스님들이 한 공간에서 좌선, 설법, 공양 등을 함께 할 수 있는 규모가 큰 건물이다. 주불전인 극락보전의 전면에 위치한 대방은 H자 형태의 독특한 평면 구조이다. 대방의 규모는 몸채가 8칸 반이고, 전후면 2칸의 대보칸이 있으며, 후면 좌우측에 각각 도리칸 2칸, 보칸 2칸의 누각(익루)이 있다. 평면구성은 중앙에 정면 4칸, 측면 2칸의 큰 공간을 배치하고, 전후면 1/2칸 규모의 툇마루가 있어 개방감이 돋보이며, 우측과 후면쪽에 승방이 있다. 대방은 조선시대 말, 염불 수행과 다목적 공간의 필요에 따라 사찰의 여러 기능을 통합 수용하여 실용성과 합리성을 추구했던 그 시대의 특징이 잘 나타나는 건축물로써 건축사적, 불교사적 의미가 있는 19세기 말 대표적인 불교건축물이다. 현재의 흥천사 대방은 대한불교 조계종 제3교구 본사 신흥사 조실이신 설악무산 대종사 스님의 증명하에 불사도감 금곡정념 스님 주지 정관스님의 원력으로 2019년 복원되었다.

흥천사 대방은 정토 염불 사상이 크게 성행하던 근대기의 시대적 상황을 반영하여 염불 수행 공간과 누ㆍ승방ㆍ부엌 등의 부속 공간을 함께 갖추고 대웅전을 실제적ㆍ상징적 불단으로 삼아 염불 수행을 하도록 구성된 독특한 형식의 복합 법당이다.

기존의 전통적 방식을 벗어나 복합적이고 기능적인 근대적 건축의 성립을 보여주고 있는 등 역사적 가치뿐만 아니라 독특한 건축 형식과 공간 구성 및 시대정신을 담고 있다.

Daebang Hall of Heungcheonsa Temple, the Daeungjeon Hall, is a unique prayer hall connected with all its subsidiary facilities including pavilion, dormitory, and kitchen. It is required by monks trying to attain Buddhahood through meditation and mantra recitation. The temple building is designed to serve both practical and religious functions, reflecting the popularity of the Pure Land Buddhism that fascinated Korean Buddhist followers in the modern period. It is highly regarded among art historians not only for its historic significance but also for the remarkable modern architectural features devised to perform better the multiple functions that the temple was expected to serve.

兴天寺大房反映了净土念佛思想极为盛行的近代的时代状况,念佛修行空间和楼、僧房、厨房等附属设施兼具,将大雄殿作为实际、象征性佛坛,是为念佛修行而构成的形式独特的复合法堂。 除了摆脱原有的传统方式,展现了复合性、功能性的近代建筑之确立等历史价值外,还蕴含着独特的建筑形式和空间构成及时代精神。

「興天寺大坊」は、念仏修行空間と楼・僧坊・台所などの付属空間とに分けられている。大雄殿を仏壇として実際使うとともに象徴性をも持たせるなど、独特な形式を有し、浄土念仏思想が盛行していた近代という時代状況を反映している。 それ以前の伝統的な方法から離れ、複合的で機能性を持つ近代的建築が成立したことを示しており、歴史的価値だけでなく、独特な建築形式と空間構成、そしてその時代精神を物語っている。